説法の講師はイケメンに限る。

講師の顔に見とれてじっと見つめているからこそ、説法の尊さも理解できるというものね。よそ見していると、聞いた事も即忘れてしまうから。不細工な講師の説法を聞くことは、説法に身が入らず、却って罪を作ってしまう気になる。

とはいえ、こんなこと言ってちゃいけないんだわ。私がもっと若ければこんな罪つくりな意見だってガンガン書いたでしょうけれど。今となっては仏罰が恐ろしくて書けやしない。

それにいくら尊いことだからといって、信心深い人が説法の会場に誰よりも早く一番乗りで出掛けていくのも、私みたいな罪深い人間からすれば「そこまでしなくてもいいじゃない」って思ってしまう。

蔵人(くろうど・天皇の秘書的役人)は昔は天皇の外出の際に先駆けなどもせずに、退官した年は見栄えが良くないからと言って、宮中には姿を見せないものだった。

ところが昨今ではそうではないらしい。五位の蔵人といえば、逆に多用されて忙しく召し使われるものだ。それでもかつての激務からすれば、ヒマであるかのように感じてしまうのかも。

だからこそ説法会場に一度や二度足を運んでしまうと、癖になってしまうのね。

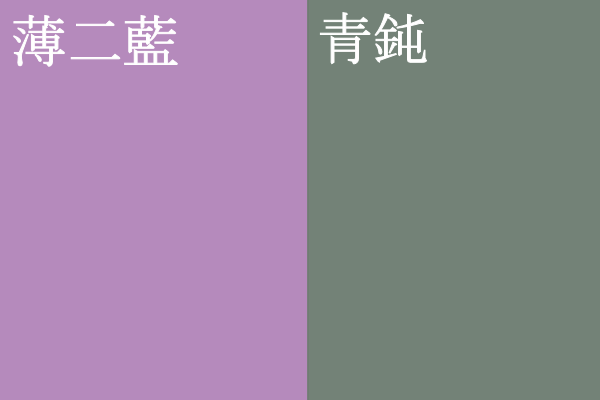

夏の盛りの暑い時だって、鮮やかな帷子(かたびら・夏用の麻の着衣)を着て、薄二藍(うすふたあい・写真参照)や青鈍(あおにび・写真参照)の指貫(さしぬき・袴)を穿いて座っているわ。

烏帽子(えぼし)に物忌のお札を付けているのは、本来家に引き籠っていなければいけない日なのにも関わらず、強いて功徳のために説法を聞きに来たのだとでも自慢したげだけれど、物忌に障りはないのかしら。

説法をする僧侶とおしゃべりをし、牛車を庭に停めることにも口出しして、もうすっかり我が物顔。

長らく会っていない人と顔を合わせた日には、珍しがって座りこんで話し、話しては頷き、面白い話などを語りはじめ、扇を全開にしてげらげら笑う口を隠し、高価そうな数珠を指でまさぐっては手繰る。

あっちこっちをきょろきょろと見回しては、牛車の良しあしを論評し、誰それが主宰した八講(はっこう・法華経8巻を朝夕2座講じて4日間で完了する法会)や経供養(きょうくよう・写経を仏前に供えて行う法会)のことを話しては、あんなことがあった、こんなこともあったと言い合っていれば、そりゃ説法なんか頭に入って来るはずもないでしょうに。

毎度聞いている説法だから、耳にタコができてしまって、真摯に聞く価値がないと思っているのだろうか。