配膳係が蔵人を呼び寄せる前に、帝はこちらにお戻りになられた。中宮定子が「硯の墨をすりなさい」とおっしゃるけれども、私ったら墨をすりつつも視線が帝のお姿に釘付けになってしまって、うっかり墨ばさみ(短くなった墨を挟んで使う・写真参照)が外れてしまいそう。

中宮定子は白い紙を折り畳んで、

「これに思い浮かんだ古い和歌を一首ずつ書きなさい」

とおっしゃる。御簾の外にいらっしゃる藤原伊周に、

「これはどうしたものでしょう」

と尋ねると、

「早く書いてお見せしてさしあげなさい。男性が口を挟む問題ではないので」

と言って、紙を差し戻された。

中宮定子は硯を突き付けるようにして、

「早く早く。考えなくていいから。難波津の和歌(難波津に咲くやこの花冬ごもり今を春べと咲くやこの花)でもなんでもいいので、思いついた和歌を書けばいいのよ」

と責め立てるので、私はどうしたものか、顔まで赤くなってうろたえてしまった。

春の歌や花の心など、上級の女官たちが二首・三首書いたあと、「ここに」と中宮定子が紙を差し出された。

年経れば齢は老いぬしかはあれど花をし見ればもの思ひもなし

(年を重ねて年老いたけれど、花を見れば辛く思うこともない)

というあの歌を「君(中宮定子)をし見れば」と書き替えて、差し戻す。

中宮定子は書かれた和歌をご覧になって較べては、

「私はただあなたたちの咄嗟の機転を見てみたかったの」

とおっしゃった。そのついでにこんな話をお続けになる。

「円融天皇(えんゆうてんのう・一条天皇の父)の時代に、帝が冊子を差し出されて『これに和歌を一首書きなさい』とおっしゃったことがあったの。でも尻ごみして何も書かずに辞退する人が多かったのね。

そこで帝が『別に字の上手い下手は問わないし、季節外れの和歌でも構わないから』と催促されたので、困りながらも皆が書いた和歌の中に、当時三位の中将だった藤原道隆(ふじわらのみちたか・中宮定子の父)のものがあってね。

潮の満ついつもの浦のいつもいつも君をば深く思ふはやわが

(潮が満ちる 「いつもの浦」 ではないけれど、いつもいつもあなたのことを深く思う)

という和歌の末尾を『頼むはやわが((帝のことを)頼りにしています)』と書き換えたのだけれど、これを帝が大層お褒めになったことがあるわ」

中宮定子がこんなことをおっしゃるものだから、私は冷や汗をかく思いになる。

私はもう若くもないけれど、若い人だとこんな振舞いはなかなかできないだろうと思う。普段ならスラスラと美麗に書き上げる人だって、あの場では気後れして書き損じてしまった人もいたのだから。

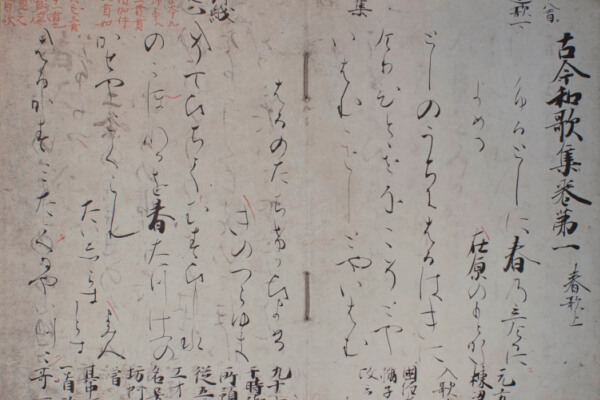

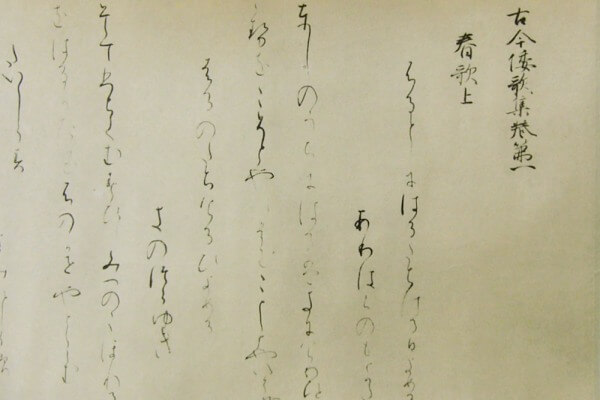

中宮定子は古今和歌集の冊子を前に置いて、和歌の上の句をおっしゃってから、

「この和歌の下の句は?」

とお尋ねになられるけれど、昼夜問わず忘れることなどありえない和歌なのに、上手く思い出せず申し上げることができなくなるのはどうしたことかしら。

宰相の君(さいしょうのきみ・女房のひとり)が十首くらい答えたけれど、それでも充分な数とは言えまい。まして五首や六首程度なら答えぬほうがまだマシというレベルなのだが、

「それではあんまりというもの。聞かれたことを無視するわけにもいきませんから」

と悔しがる言いぶりもおもしろい。

下の句を知る者がいない和歌は、中宮定子がそのまま全部詠み上げて、目印にしおりをお挟みになった。

「この和歌は知っている歌なのに。なぜこんなに頭がまわらないのかしら」

と皆で残念がって言う。

なかでも古今和歌集の書写をたくさんする人ならば、全て覚えていてもおかしくないはずなのだけれども。