その男は、アサガオの花に下りた朝露が消え落ちてしまわぬうちに先程まで逢っていた女に和歌を詠んで送ろうとしていたので、帰り道ですら気が気でない。

「桜麻の麻生の下草露しあらば 明かしてゆかむ親は知るとも」

(※麻の畑の下草が朝露だらけで足元が濡れてしまったので、彼女の家に泊まって行こう。彼女の親に気付かれたって構うものか)

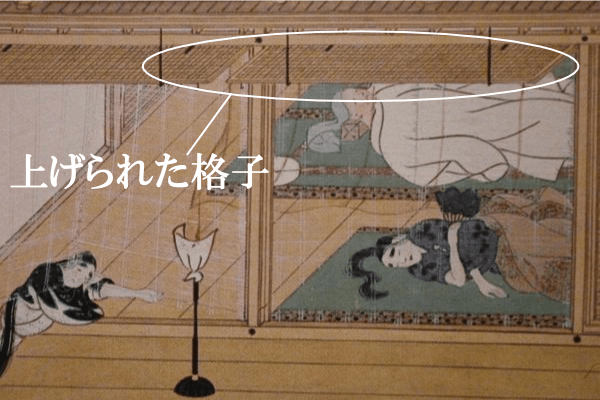

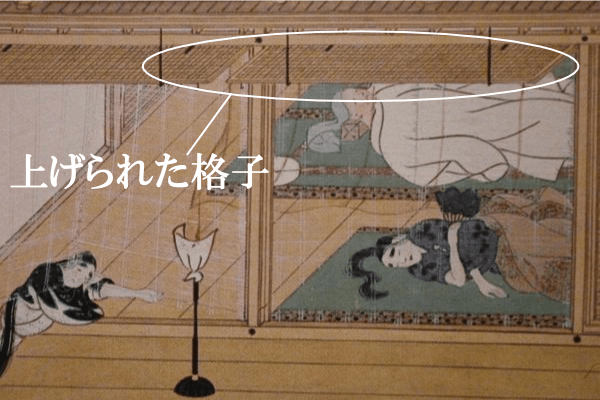

などと古い和歌を口ずさみつつの自邸への帰路。通りかかった局(つぼね・女性の居室として仕切った部屋)の格子(こうし・写真参照)が上がっているではないか。

御簾の端っこを少し引き上げ、中を覗いてみると、前述のありさまなので、男はさきほど帰って行ったであろう男の心情を思うと心に沁みる物を感じた。同様にその場に朝露のように残された女にも惹かれ、しばらく彼女の寝姿を眺める。

枕元には朴の木の骨に紫色の紙を張った夏向けの扇が広げたままで置いてあり、陸奥紙の細めの便箋が、縹色(はなだいろ・写真参照)か紅色か、淡い色合いの物が几帳のあたりに散らばっている。

女は、人の気配がするので目が覚め、引き被って寝ていた着物の中から視線を遣ってみれば、男が微笑みながら下長押(したなげし・第23段の写真参照)に寄りかかって座っている。

顔を見られて恥ずかしがる間柄ではないけれど、別に付き合っているワケでもないので、寝姿を見られるのは癪な気がするのね。

「これは帰って行った男を随分名残り惜しく思いながらの朝寝のようだね」

と言いながら、男が簾の内側へ身体を半分滑りこませてきた。

「朝露が消えるよりも先にさっさと帰ってしまった人が小憎らしいからね」

と女が返事をする。

特段面白いセリフや特筆すべきやり取りではないけれど、こんなふうに気さくに言い合う関係も悪くないわね。

男が枕元にある女の扇を手で掻き寄せようとしたが、二人の距離が余りに近過ぎると感じたのか、女はドキドキして身を引っ込める。

男は扇を手にして見ながら、

「よそよそしくないかい?」

と軽く思わせぶりなセリフを言ったりするうちに、空は明るくなって、人の話し声も聞こえるようになり、陽も昇って来た。

霧も段々と晴れて来た。男は急いで和歌を詠んで女に届けようとしていたはずなのに、こんなやり取りで時間を費やして遅延してしまい、後ろめたいはずだ。

この女と逢っていた男もいつの間にか、露に濡れた萩の枝に手紙をつけて使者に託して寄こしてきたが、今この状況に割り込んで入って来るわけにもいかず、女に渡せずにいた。

手紙は香色(こういろ・丁子で染めた色)の紙の香りが素晴らしい。

あまりに陽が高く明るくなってしまったので男は帰って行ったけれど、彼が訪ねていた女にも、こんな事態があったりすることがあるのだろうかと想像してしまうのもなんだか面白いものだ。

画像引用:春日権現験記絵巻